| 開局50周年記念 50年前の送信機を再現する 2023年5月 | ||

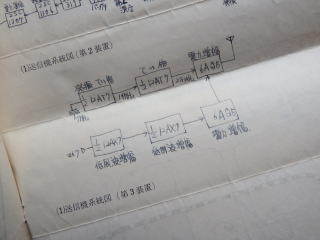

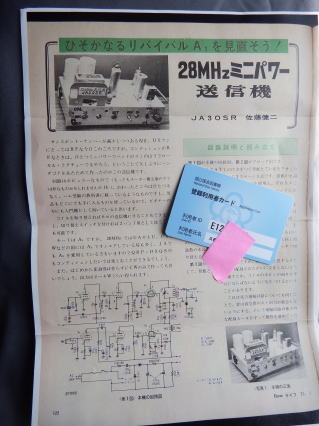

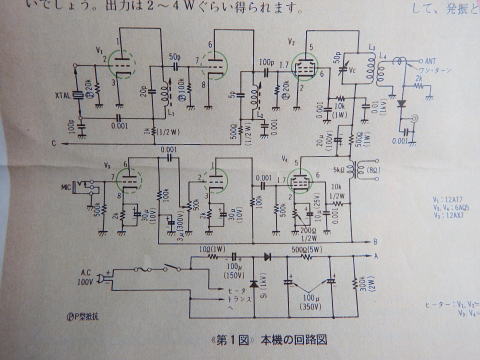

1973年5月に開局し50周年を迎えたわけだが、数年前よりどうしてもやりたかったことがあった。 それは開局当時の自作送信機をもう一度作ること。 しかしそのためにはどうしても東京まで出向く必要があったのだがCOVIDの影響で延期、 そしてついにこの春出かけることができいよいよ実行に移した。 開局したときの送信機 いくつかのバンド、モードを申請したのだがその中で自作の28MHzAM送信機が含まれている。 ファイナル6AQ5のハイシング変調、出力は数ワット。 数キロ先の学校の先輩の家まで飛んだ記憶がある。 変調をかけると6AQ5のプレートが青くボーっと光った記憶だけは鮮明に残っている。 その後バラしてしまったがチョークだけは残っていた。  当時の工事設計書 免許状は紛失 この送信機をもう一度作りたい 今回の目標はこの送信機を再度作ることだが、どんな回路か思い出せない、 電源トランスの記憶が無い、回路図を探さなければ。。。。。 昔Hamライフという雑誌があった 1971年から1975年まで「Hamライフ」という雑誌があった。 CQ誌より先進的でVHFのSSBとかマイクロ波の記事が結構あったような気がする。 この雑誌の中に「28MHzAM送信機」の記事がありそれを見て作ったのは間違いない。 しかし雑誌は処分済み、いろいろ探したが簡単に記事を入手することはできそうにない。 記事は1972年夏から1973年春までのどれかというのは予想できたが。 国立国会図書館に行く 国立国会図書館に行けば「Hamライフ」を見ることができる!! この本は持ち出し不可、図書館で閲覧するしか見ることはできないが 見つければコピーサービスで持ち帰ることができる。 そんなわけでCOVID明けのこの春東京まで出向いた。  記事発見! 国会図書館は利用者登録が必要だが何度かWebで使っており問題なし。 現地で利用者カードを発行してもらい早速閲覧申し込み、 20分ほど待って1972年夏から1973年春を出してもらう。 そして1973年3月号に記事を発見!! 複写サービスの用紙を作り申し込み、30分ほどで3枚のコピーを入手できた。 たった3枚のA4用紙のためにどれだけの労力をかけているのだろうか? 午前10時に入って午前中には完了、早々に帰宅。 そして回路を見て驚いた、なんとトランスレスなんだ。 コンセントの挿し方で感電したかもしれない、でもまあいいや作ろう!  部品集め シーメンスキー、FT243ソケットはebayとかで探して持っている。 FT243の7MHzの水晶は手に入らないわけではないが、とりあえずいらない周波数の FT243のケースだけを流用しHC49/uの7.200MHzを入れてみた。 変調器のチョークはこれだけは真空管TVから外したと思う5K-8Ωのトランス がとってありこれを使った。 電源はさすがにトランスレスではいやなので真空管アンプ用トランスを入手。 あとは球とかバリコン、IFTコイルなど手持ちを使う。  製作 特別なことはないがシャーシはアルミ板をLアングルで組み合わせ作った。 最初は金色アルマイトで着色しようかとも思ったが最終的には白色塗装でごまかした。 アルミ板は表面をザラザラにし、金属用プライマ、2液ウレタンスプレーで塗装したら 強靭な表面が出来上がった。 シーメンスキーはTX-RX-CALで、高圧切替とアンテナ切替の2回路になるよう ラジペンで修正。 CALポジションなんて今時聞いたことがない、あのころはトランシーブ操作のために 必須だったんだよね。   結果 出力は1.5Wほど。ハイシング変調ということで100%の変調度には届かないが 近くでAM変調は確認できる。 出力を上げるとマイナス変調になるがもはや球の素性もわからず、他の問題も あるのかもしれないが当時の再現が目標なので深追いしない。 適度にブーンとハムが乗り自作機らしさが出ている。 おわりに 別にこれを申請して実際に使おうなどという気は無いが、50年前にこんなことを やったというのは感慨深いものがある。 試しにスプリアスを見たが-30から-40dBcで7,14,21,35MHzに子供が見える。 まあこんなものかと納得したが、当時はテスター1つでパワーもろくにわからな かったのだから、オシロ、スペアナなど持てている今は進歩していると。 とりあえず飾っておこう。 |

||